11月11日,我院第二期青年科学家论坛成功举办。本次论坛由韧性结构与智能建造协同创新团队组织,聚焦智能建造前沿技术,特别邀请了计算机与数学科学学院院长助理陈鲤文教授作报告,团队翁祥颖、刘如月老师分别以数字孪生和结构抗震韧性为主题,展示了智能建造领域的最新研究成果和下一阶段研究规划。本次论坛的成功组织,进一步促进了土木工程与计算机科学的跨学科交流与融合。

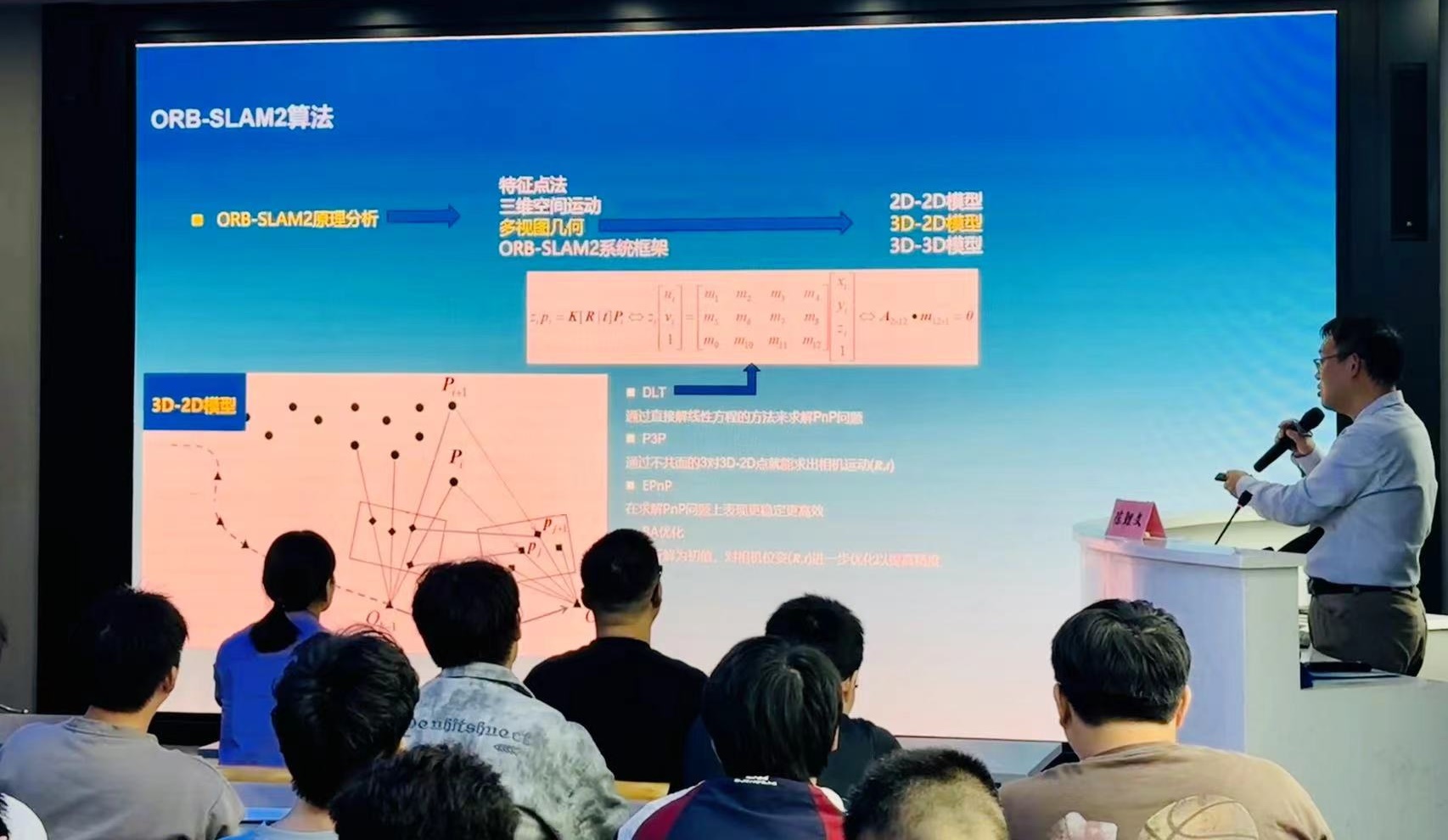

陈鲤文教授以《导航定位技术基础、开发流程与具身导航的关键问题》为主题,系统论述导航定位的基础、卫星导航-SLAM-多传感器融合-VLN的发展历程,并以室内BIM下的导航算法研究为例,重点介绍ROS2等基本入门工具以及SLAM技术的开发流程,并介绍多传感器融合的常用方案。报告最后聚焦具身智能的核心任务范式,深入探讨智能体(物理机器人或虚拟具身系统)如何通过具身接口(传感器、执行器等)实现环境感知与动态交互。为研发智能建造智能体,实现世界模型构建能力(通过多模态感知输入如视觉、语言等),以及在复杂场景中实施具备语义理解能力的决策行动(如导航或物体操作),提供理论基础讲解和技术路径参考。

翁祥颖老师以《面向智慧建造-运维的工程结构数字孪生层级建模方法研究》为主题,从“以虚仿实—以虚映时—以虚控实”三个阶段系统阐述数字孪生模型在施工安全、进度管控与智能决策中的应用方法与关键技术。利用无人机航拍获取脚手架工程的时空要素信息,基于几何特征与空间拓扑关系解析,构建“以虚仿实”的数字孪生模型,实现脚手架等临时结构的构造合规性评估与安全诊断。面向施工过程动态管理,发展复杂场景中弱语义目标的精确识别与工序智能识别方法,构建“以虚映时”的结构进度数字孪生模型,实现建筑进度的智能评估与深度强化学习驱动的自适应优化。针对结构在极端荷载下的性能预测,发展基于缩尺模型的混合模拟方法,解决缩尺模型与原型结构非完全相似问题,构建“以虚控实”的预测型数字孪生模型,实现虚实融合下的结构性能预测与智能建造决策支撑。

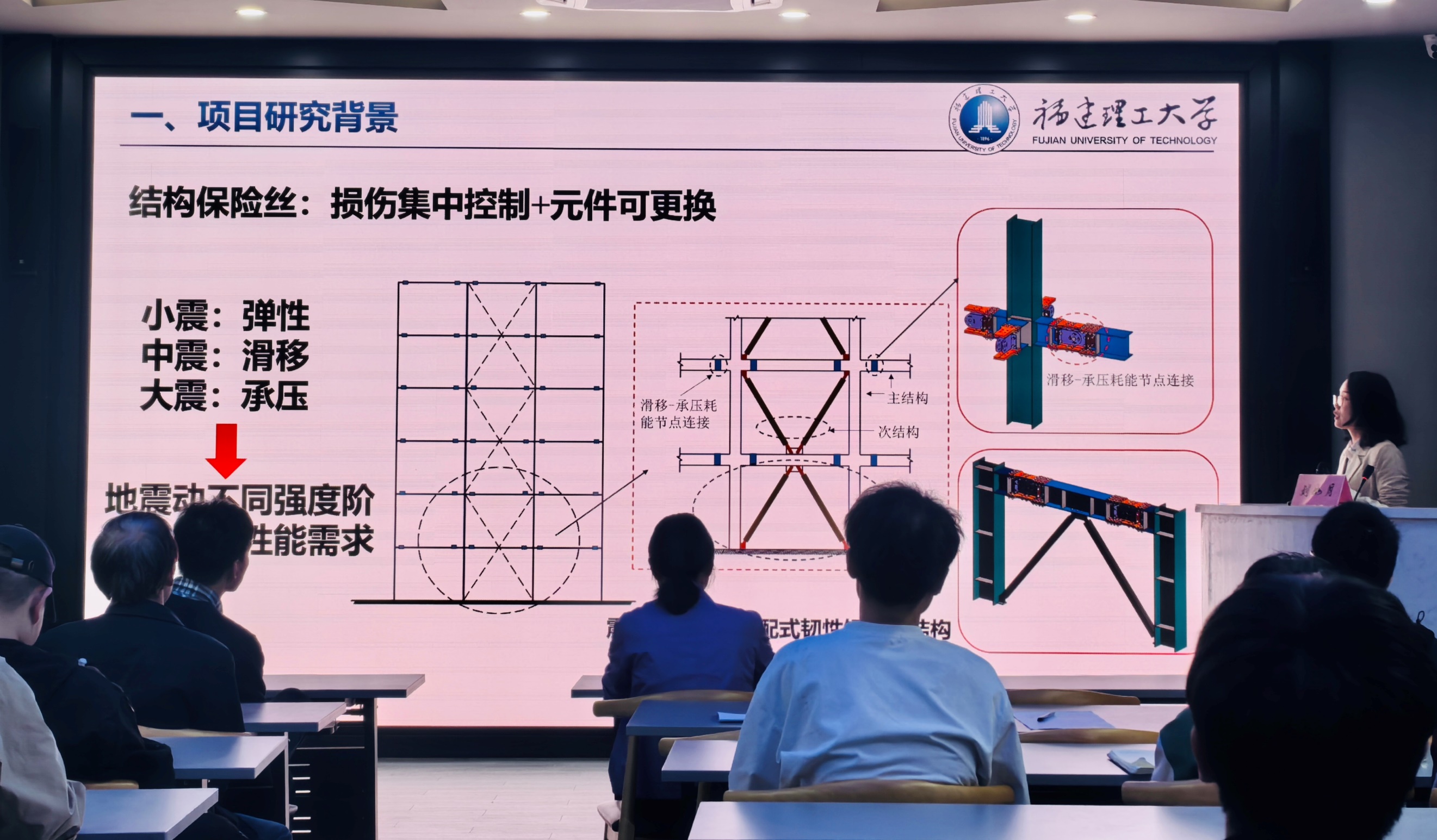

刘如月老师以《摩擦-承压型耗能节点连接的装配式支撑钢框架性态演化机制及控制方法》为主题,针对装配式钢结构的损伤控制和震损可修复性,提出以摩擦-承压型耗能节点连接和防屈曲支撑作为集承载和耗能为一体的损伤元,形成一种具有较大抗侧刚度、多重耗能机制且震损可修复的延性耗能装配式钢结构体系。从局部到整体,对摩擦-承压型耗能节点连接的多阶段特征荷载-变形机制、摩擦-承压型耗能节点连接的装配式支撑钢框架的抗震性能及设计方法、摩擦-承压型耗能节点连接的装配式支撑钢框架的地震易损性等开展系列研究。形成了摩擦-承压型耗能节点连接的滞回本构模型及构建方法、基于耗能集中控制的结构塑性设计方法等系列成果,为提升装配式框架结构的抗震韧性提供理论支撑。

论坛现场,不同学科背景的师生围绕具身智能机器人如何在工程环境中实现精准定位、数字孪生技术如何更好地服务建造与运维、智能算法如何优化结构设计等话题展开了热烈讨论。本次跨学科交流不仅拓宽了研究思路,也为未来合作研究提供了契机。